Uno de los mitos más persistentes de la Edad Media, sobre todo en medios audiovisuales como series o películas, es la del pueblerino o campesino sucio e ignorante, que solo se bañaba una vez al año y siempre estaba con los mismos harapos mugrientos y de color opaco y oscuro. Las personas de la Edad Media, como lo demostré en un artículo, adoraban bañarse, y también les agradaba ir con prendas coloridas y llamativas. El hecho de creer que las personas que no fueran nobles o aristócratas siempre vistieran ropa desgastada, sucia y rota también es falsa. Incluso tejidos hechos de lana y lino, los productos textiles más comunes antes de la aparición de la industria del algodón y la seda, eran costosos de fabricar, por lo que cualquier tipo de vestimenta podía representar un considerable porcentaje de la riqueza de un hogar. Y les gustaba más que nada los colores fuertes y llamativos, algo que elevaba aún más el precio de estas prendas. Esto obligaba a la gente a ser considerablemente cuidadosa con su vestimenta, usando ropa interior de lino o algodón para absorber fluidos corporales y evitar arruinar la tela principal. A causa de esto el lino, sobre todo a partir del siglo XIV, comenzó a tener una fuerte demanda. En varias casas burguesas de ciudades, pueblos y comunas medievales parte del salario de una sirvienta era un conjunto de ropa o telas que se le proporcionaba anualmente al igual que a los aprendices de gremios de la industria textil. El estatuto del gremio de tejedores de Kzimierz del Reino de Polonia en 1457 estipulaba que cada aprendiz debía recibir zapatos y ropa, y después de tres años, recibía una prenda de un valor de por lo menos un grzywna de plata. En Polonia las sirvientas, procedentes de aldeas humildes, usualmente eran contratadas por familias burguesas para ayudar a la señora de la casa en los deberes domésticos, principalmente el lavado de ropa. Recibían un grzywna de plata anual(el equivalente a un marco) así como también prendas de ropa y una habitación para hospedarse.

Después de la crisis y posterior fragmentación del imperio en Occidente la economía europea tuvo una lenta recuperación. La adopción de nuevas técnicas de cultivo produjo excelentes resultados, principalmente en el norte europeo que vio un incremento en el numero de asentamientos agrícolas, y con ello la actividad comercial de esa región, centrado principalmente en las emporia a partir del siglo VIII. Esto repercutió positivamente en algunas áreas de la industria artesanal, principalmente la textil. Inglaterra y Flandes se especializaban en la exportación de lana y la producción de telas de ese material, que luego serían comercializadas en ferias como Champaña. Hasta el siglo XII el lino y la lana eran los principales productos textiles en Europa.

Con el crecimiento total del comercio medieval a partir del siglo XII la industria textil en Occidente comenzó a refinarse y diversificarse con la introducción de la industria del algodón y la seda, nuevos mecanismos para hilar, tejer, desengrasar, y nuevos y costosos tintes como el laca o el índigo de la India. El incremento de la riqueza en la nobleza y la aristocracia medieval producto de este sustancial crecimiento económico y el incremento del intercambio comercial con Oriente, que vio el surgimiento de la clase media, los gremios y los bancos, provocó una fuerte demanda en la producción de complejos y lujosos tejidos como el terciopelo, el tafetán, el brocado y el damasco, y con ello la obligación de desarrollar mejores técnicas de cuidado y lavado de estos costosos artículos y crear recetas de detergentes y soluciones alcalinas menos agresivas a la tela y la tintura pero que a su vez pudieran ser más eficientes para remover cualquier tipo de residuo. Los manuales de receta de jabones, detergentes alcalinos, emulsiones, tensoactivos y otros agentes limpiadores resultaban ser tan específicos y técnicos que darían la impresión de ser manuales de formulas alquímicas más que simples recetas de limpieza. De hecho, varios lo eran; El Splendor Solis de 1532 explica por ejemplo cómo se debe aplicar la lejía en los tejidos de lino y cómo estos luego deben ser sumergidos, fregados y abatanados para eliminar las impurezas para luego ser tendidos a secarse o dejados en el césped bajo el sol para que se blanqueen. Esto demuestra que la curiosidad y el conocimiento empírico de las personas de la Edad Media y el Renacimiento no solo se limitaba al contexto académico.

En las zonas rurales el lavado se llevaba a cabo frecuentemente en las orillas de los ríos, donde la tela era fregada, cepillada y golpeada con mazos de madera para quitar las impurezas, escurridas y extendidas en el césped para que se secaran al Sol. La ropa también podía ser lavada en casa en calderas con agua caliente y lejía, que podía fabricarse en casa con cenizas de madera de la chimenea y agua en un proceso que se le conoce como “colada“(bucking). El proceso consistía en colocar la tela del lino en un barreño con un agujero en su parte inferior. El primer paso era verter agua fría que atravesara el lino y saliera por el agujero repetidas veces hasta que el agua saliera limpia, y se dejaba la tela en remojo unas 24 horas. El siguiente paso era recubrir el barreño con una tela a modo de filtro y depositar por encima ceniza de madera, y luego verter agua caliente sobre la ceniza para disolver los carbonatos de sodio y potasio, produciendo un efecto de cloración. El agua pasaba por el lino depositado en el barreño y volvía a salir por el agujero, se recogía, se recalentaba y se repetía el procedimiento de nuevo. El proceso podía durar entre unas 15 y 18 horas, y se debía recalentar la lejía hasta que esta saliera hirviendo del agujero. Luego el lino era lavado con jabón y enjuagado con mucha agua y finalmente se golpeaba con mazos de madera. Este método estaba presente en algunos manuales medievales como el kunstbuch del convento de Santa Catarina de Núremberg recopilado en el siglo XV, y era aplicado hasta el siglo XVIII y XIX, tal cual se expone en La Maîtresse de Maison de 1860.

Mezclado con grasa, la lejía producía el jabón por medio de la saponificación. El jabón era uno de los productos más comunes utilizado en el lavado de ropa y al igual que la lejía, era fácil de producir, y los métodos eran descritos en guías de receta de productos artesanales como el Mappae Clavicula del siglo XII y el Liber Diversarum arcium del siglo XIV e incluso en tratados filosóficos y científicos como el de De mineralibus de Albertus Magnus y el Tractatus de Magnetete et Operationibus de Petrus Peregrinus, del siglo XIII, este último siendo un texto científico que describe las leyes del magnetismo. El jabón también era usado en la medicina como lo presenta el Lacnunga, un manuscrito medico anglosajón del siglo X. Los gremios dedicados a la producción de jabones tenían conocimientos de qué tipo de soluciones alcalinas, grasas o aceites usar para conseguir el jabón de la calidad deseada.

El jabón de Castilla por ejemplo, descrito en algunos manuales como un producto ideal para tratar las manchas de tejidos de seda y terciopelo, era un tipo de jabón blanco, o jabón duro del tipo que se encontraba en el Levante mediterráneo y se preparaba en base a aceites como el oliva e hidróxido de sodio que se conseguía de las cenizas de plantas como las barrillas o algas marinas, mientras que tradicionalmente en Occidente la base era hidróxido de potasio y este tipo se le conocía como jabón blando, o jabón negro. La lejía extraída de las cenizas de manzaneros y los perales servía como un fuerte blanqueador. Otras cenizas populares en los manuales para fabricar jabón incluían las del sauce, haya y la planta de guía. Además de las cenizas, aceites y grasas, los gremios usaban otro tipo de ingredientes como el nitrato de potasio, jugo de remolacha, crémor tártaro, hiel de buey, clara o yema de huevo, y sustancias vegetales aplicadas en la perfumería, como el sirope de rosas y la raíz de orris.

Las soluciones alcalinas eran las que más se aplicaban en el lavado de prendas ya que la simple inmersión en agua caliente podía dañar la tela y arruinar el tinte. Las soluciones alcalinas en cambio podían tratar con las manchas de grasa y aceite donde la saponificación daba una asistencia adicional. Las soluciones alcalinas más usadas eran la lejía, la cal hidratada(hidróxido de calcio) y la cal viva(oxido de calcio), y podían combinarse con otras sustancias, tanto alcalinas como no alcalinas. En Von manigerley ausgeprannten wassern escrito por Michael Schrick de Viena en 1477 menciona cómo se puede combinar la lejía con crémor tártaro y plantas con alto contenido de saponina, como las hierbas saponarias, para crear agentes limpiadores. Las saponarias son tensoactivos, que reducen la tensión de la superficie del agua y que pueden penetrar más fácilmente en las manchas y se usaban sobre todo en tejidos de escarlata y terciopelo de cualquier color, aplicándolo en zonas especificas. Este agente se menciona en varios manuales del siglo XV y XVI como por ejemplo el manual germano Allerley Matkel y el manual holandés T bouck vā wondre de principios del siglo XVI. Otro ingrediente tensoactivo que se usaba en combinación con la lejía y otras sustancias era la hiel de buey. Los ácidos orgánicos y enzimas ayudan a emulsionar manchas de grasas, vino o cualquier otra mancha orgánica.

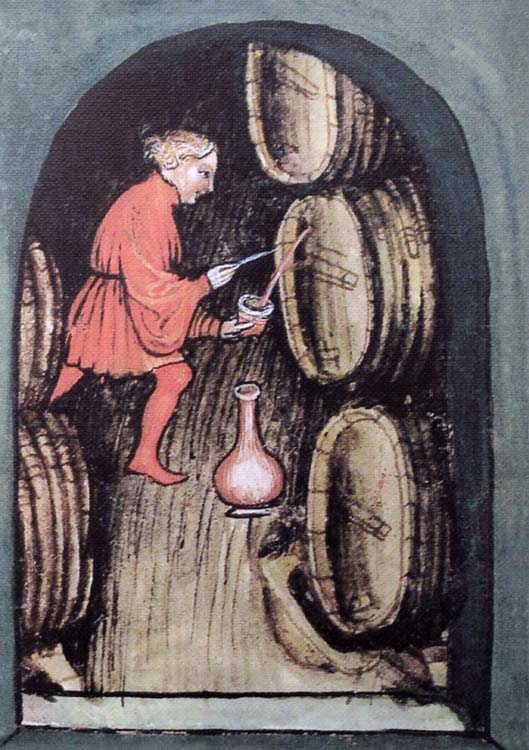

El ingrediente medieval conocido como alumen faecis o en italiano como lume de fezza era el carbonato de potasio que se conseguía quemando los posos de vino que se precipitaban en las barricas durante el proceso de producción de vino. En Allerley Matkel se describe cómo se podía combinar los posos de vino y la lejía para crear una solución que pudiera remover grasas. El ácido tartárico ayudaba a moderar la dureza de la lejía así como también a iluminar el color de las telas. Las fuertes soluciones alcalinas hacían cambiar de color los tintes de la Rubia tinctorum y la Caesalpinia, usados en la Edad Media para sacar el tinte rojo. Isidoro de Sevilla en su Etimologías explica que el nombre “alumen” se debía a que le daba más claridad a los tintes de las telas. El crémor tártaro se obtenía combinando el acido tartárico en solución liquida con hidróxido de potasio logrando así la precipitación. El ácido tartárico y el crémor tártaro eran usados para remover manchas inorgánicas y actuaban como agentes secuestrantes eliminando manchas de oxido de metales de los tejidos. Otros secuestrantes utilizados eran los jugos de limón y naranja, sobre todo contra las manchas de tinta. De los otros agentes no alcalinos comúnmente usados eran el polvo de huesos que actúa como adsorbente y era menos dañino en la tela teñida, la clara de huevo, que se recomendaba en combinación con el alcohol para tratar manchas en el terciopelo y otras telas de seda, y la yema de huevo que actuaba como emulsión para remover la mugre. Las gencianas se decía que podían ser usadas para limpiar tejidos de oro y el Allerley Matkel describe que el “jugo” de hongos, sobre todo el de chantarela, podía remover manchas de los velos de seda.

Las telas de lino comenzaron a ser muy comercializadas, a pesar de la competencia del algodón, a partir del siglo XIV. La tierra de batán, que era abundante en la región de Flandes, se usaba en combinación con el agua en las prendas de lana para absorber lanolina, aceites y otras impurezas del tejido y también era usado como blanqueador. Otro potente blanqueador mencionado en muchos manuales de limpieza de la época era la orina. Desde la antigüedad la orina fermentada servía como detergente que, al igual que la tierra de batán, removía las impurezas de la lana, ya que esta contenía un alto grado de amoniaco. Además que mezclado con el hidróxido de calcio restablecía el color verde en la tela y también se usaba como ingrediente en la elaboración de tintes verdes, como lo describe el Innsbrucker Handschrift de 1330, en el que, hirviendo el cardenillo en orina y mezclándolo con alumbre y la goma arábiga se obtenía dicho tinte.

El lino era usado para fabricar camisas, ropa interior, toallas, manteles, sabanas y cofias, y para la aristocracia el lino bien blanqueado era señal de prestigio social, por lo que varias dinastías establecieron cuartos de lavados con limpiadoras profesionales con un sustancial salario. En el reino de Polonia en el siglo XIV los reyes Vladislao II y Eduviges de Polonia empleaban ablutrices profesionales para lavar sus prendas personales mientras que los reyes Bona Sforza y Segismundo I Jagellón el Viejo construyeron un cuarto equipado con numerosas tinas de madera y esponjas con limpiadoras en el castillo de Wawel, en el siglo XVI. Las instituciones religiosas, iglesias y monasterios también empleaban los servicios de estas lavanderas ya que en las celebraciones litúrgicas usaban una considerable cantidad de lujosas telas. A pesar de los cuidados inevitablemente las prendas eclesiásticas y las telas de los altares quedarán siempre manchadas con vino en las ceremonias de la Eucaristía. El Kunstbuch de Núremberg hace énfasis en remover manchas de vino, así como también restablecer el color verde en las vestimentas eclesiásticas; El verde era usado en días comunes y festivos de bajo rango. Las lavanderas usaban la planta arum italicum, como fuente de almidón para planchar la ropa. La demanda por emplear lavanderas profesionales hacía que estas tuvieran un cierto prestigio, sobre todo en la sociedad polaca medieval. Tan importante se consideraba el oficio para mantener los manteles de los altares y otras prendas religiosas limpias que en 1417 la duquesa de Münsterberg, Elisabeth, donó una casa a la catedral de Wawel como residencia para las ablutrices de los canónigos de la catedral.

Las lavanderas no se limitaban solo la aristocracia y la iglesia. Tenían una alta demanda de clientes de todo tipo, desde comerciantes hasta hombres sin esposas e hijas que pudieran hacer ese deber. En los pueblos y ciudades adyacentes a universidades los maestros y estudiantes suponían una importante clientela para estas mujeres. Sin embargo muchas veces estaba mal visto por las autoridades que las lavanderas entraran a los precintos de las universidades. En la universidad de Cambridge por ejemplo se prohibía la entrada de latrices mulieres, las lavanderas, y en los colegios de Oxford solo se recomendaba emplear una mujer latrix solo si no se podía encontrar a un hombre. En la universidad de Cracovia por otro lado solo se prohibía la entrada aquellas mujeres que tuvieran una mala reputación, dejando pasar a las que consideraban honesta. A pesar de esto no hay pruebas de que la prostitución fuera practicada asiduamente entre las lavanderas, sobre todo teniendo en cuenta que estas eran considerablemente bien pagas y en algunas sociedades, como en Polonia, disfrutaban de una buena reputación y buen estatus social, contrario a las sirvientas empleadas por las familias burguesas. Incluso varias veces en casos de disputa estas mujeres aparecían sin un representante masculino en las cortes seglares o eclesiásticas, y a veces incluso ganando casos en varias ocasiones, como por ejemplo cuando en 1423 en Cracovia un estudiante de la Universidad fue obligado por una corte bajo pena de excomunión a pagar lo que le debía a una praczka llamada Dorothea de Stradom, y en 1436 una lavandera del castillo de Wawel llevó al capellán real a una corte por el mismo motivo.

Finalmente las señoras de familia burguesa de las ciudades y comunas empleaban generalmente sirvientas de procedencia humilde para asistirlas en el lavado. El lavado de ropa era hecho casi en su totalidad por la ama de casa, con la sirvienta ayudando a traer agua de los ríos y pozos. Las clases burguesas eran moderadamente ostentosas especialmente con las telas, empleando una considerable cantidad de recursos para llevar a cabo un lavado domestico. Anna Salomonowa, la viuda de un concejal municipal de Cracovia de 1547 utilizaba al menos tres calderas para el lavado domestico.

Fuentes:

Leslie Carr-Riegel, “Laundry Ladies in Medieval Poland“

Susan Verberg, “A most copious and exact compendium of sope.”

Drea Leed “Textile Cleaning Techniques in Renaissance Europe”

Frances Gies y Joseph Gies “Cathedral, Forge, and Waterwheel: Technology and Invention in the Middle Ages (Medieval Life)“

Qué interesante. He llegado al blog a través de un “tuit” de Consuelo Sanz, a la que sigo desde que empecé en esto de la recreación histórica, y creo que me quedaré por aquí.

LikeLiked by 1 person

Muchas gracias.

LikeLiked by 1 person